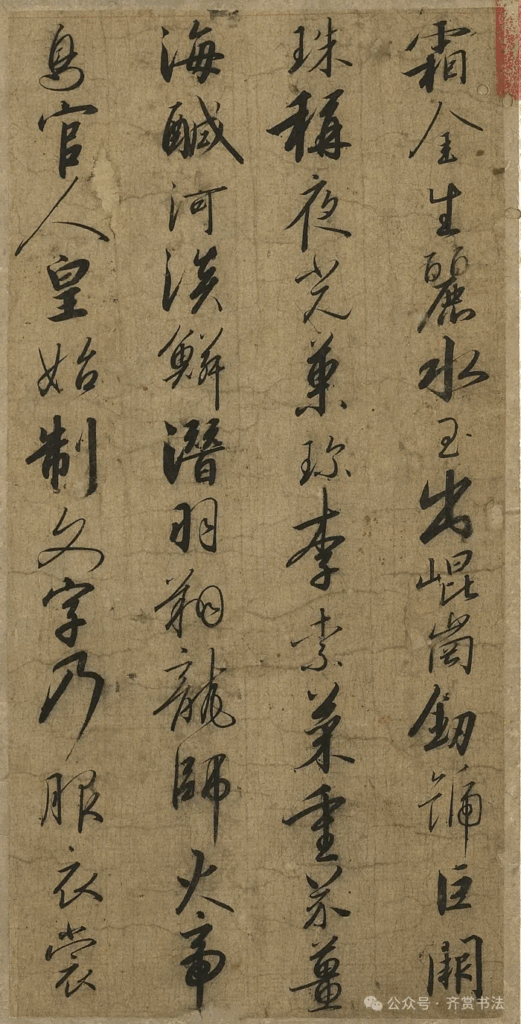

隋代智永的《千字文》墨迹本(合卷)是中国书法史上一部极为重要的作品,它不仅代表了智永个人的艺术成就,也对后世书法的发展产生了深远的影响。以下是对智永《千字文》墨迹本的深度解析与评价。

1. 背景介绍

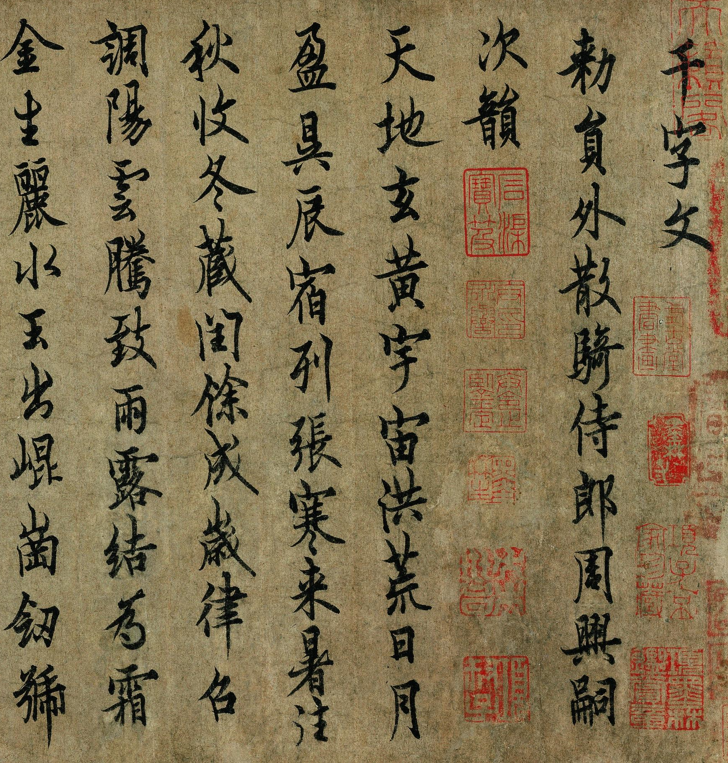

智永(约508-600年),南朝梁至隋代著名书法家,王羲之七世孙,号“永禅师”。他继承了王羲之、王献之的书风,并将其发扬光大。据传,智永曾书写《千字文》八百本,分赠浙东各寺庙,以弘扬书法艺术和佛教文化。

《千字文》是南朝梁武帝时期周兴嗣编纂的一篇韵文,全文共一千字,无一字重复,内容涵盖天文、地理、历史、伦理等多个领域,是一篇兼具文学价值和教育意义的经典文本。

智永的《千字文》墨迹本被认为是现存最接近王羲之一脉书风的作品之一,被誉为“天下法书第一”。

2. 书法特点

智永的《千字文》墨迹本以其精湛的笔法、严谨的结体和流畅的章法著称,具体特点如下:

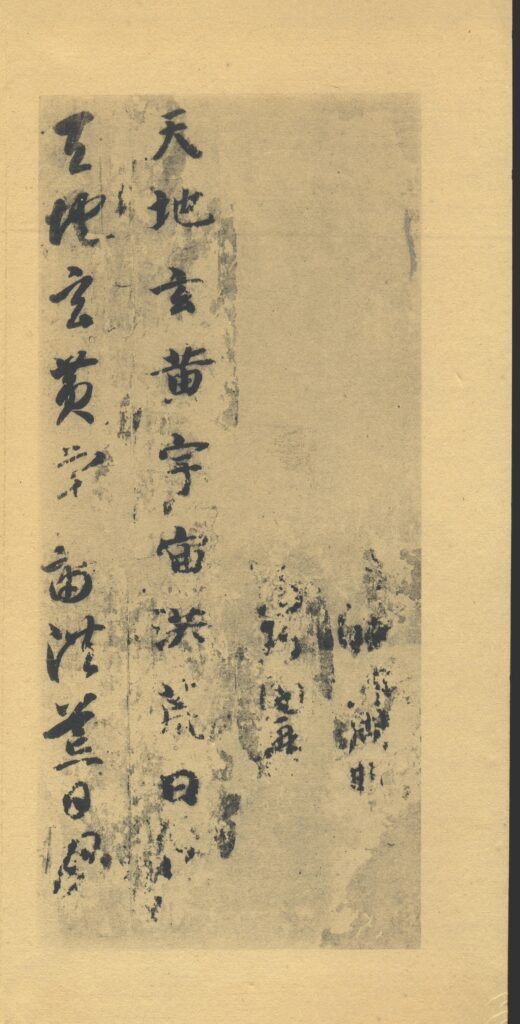

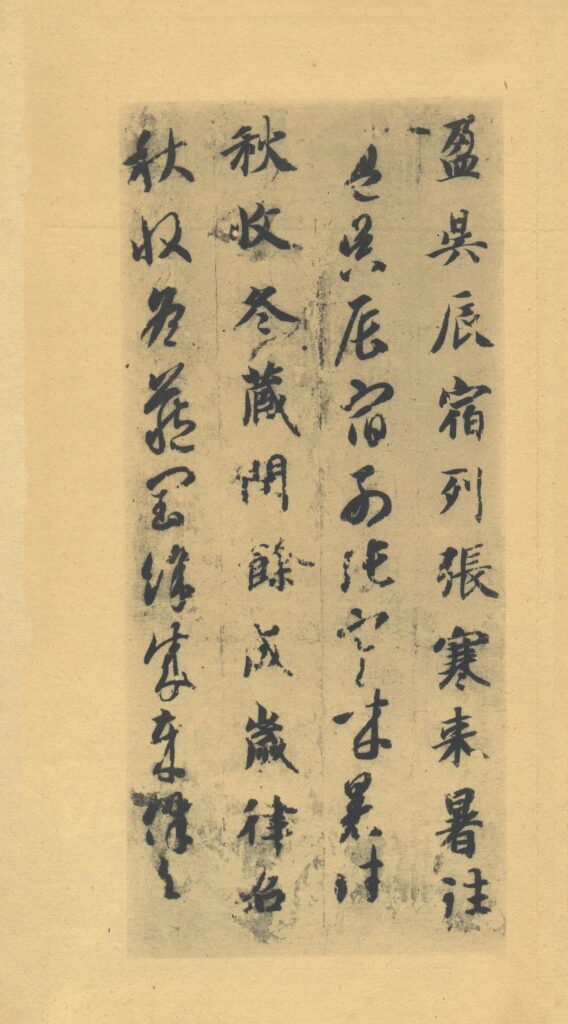

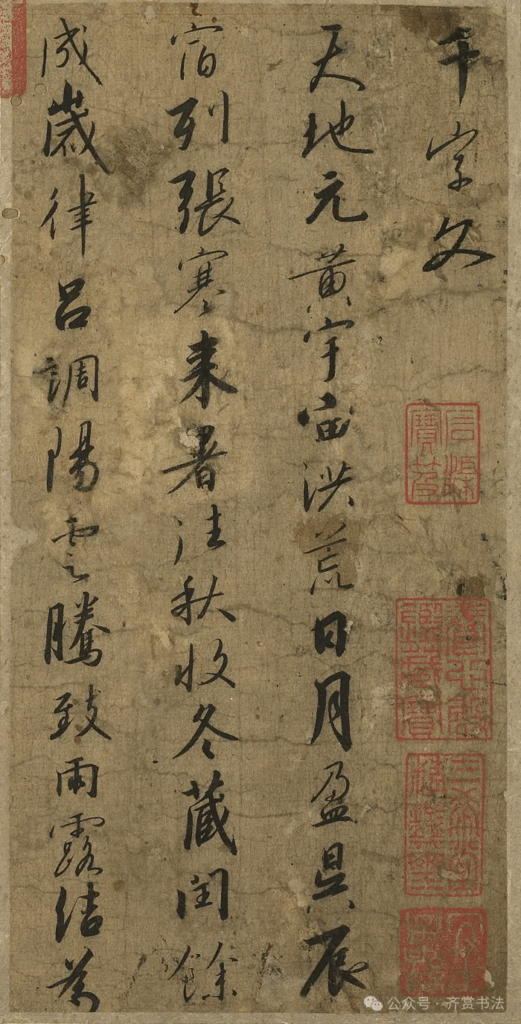

(1)笔法精妙

智永的用笔继承了“二王”(王羲之、王献之)的传统,讲究中锋行笔,线条圆润饱满,富有弹性。他的笔画既有刚劲的一面,又不失柔美,展现出一种从容不迫的气度。例如,“天地玄黄”的“天”字,起笔稳健,转折自然,收笔利落,尽显书法功力。

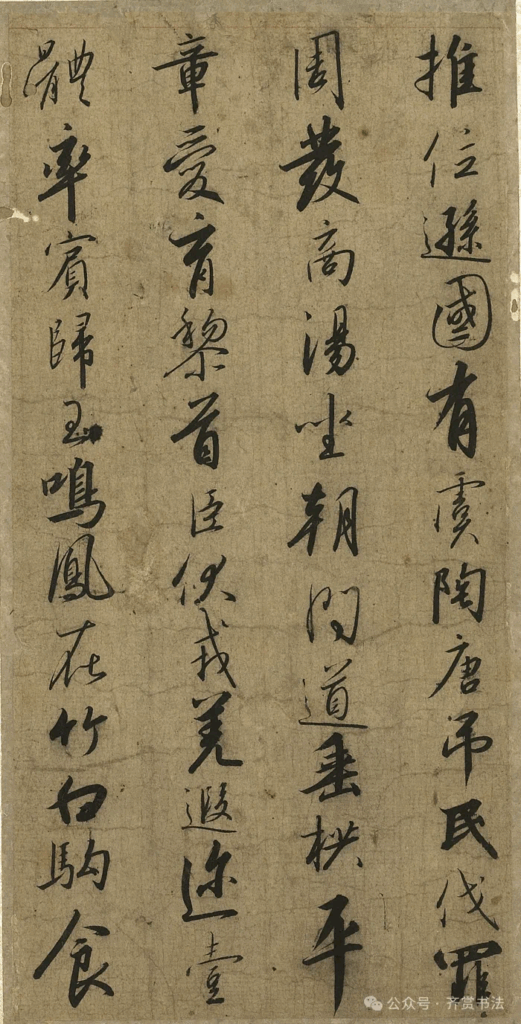

(2)结体端庄

智永的字形结构端正而不失灵动,既体现了楷书的规范性,又融入了行书的流畅感。他在书写时注重字与字之间的呼应关系,使得整幅作品既独立成字,又连贯成篇。这种“楷中有行”的风格,为后世楷书的发展提供了新的思路。

(3)章法和谐

在章法布局上,智永追求疏密有致、整齐有序的效果。他将每个字安排得当,行距均匀,整体气息流畅而统一。这种和谐的章法,使得观者在欣赏时能够感受到一种宁静致远的意境。

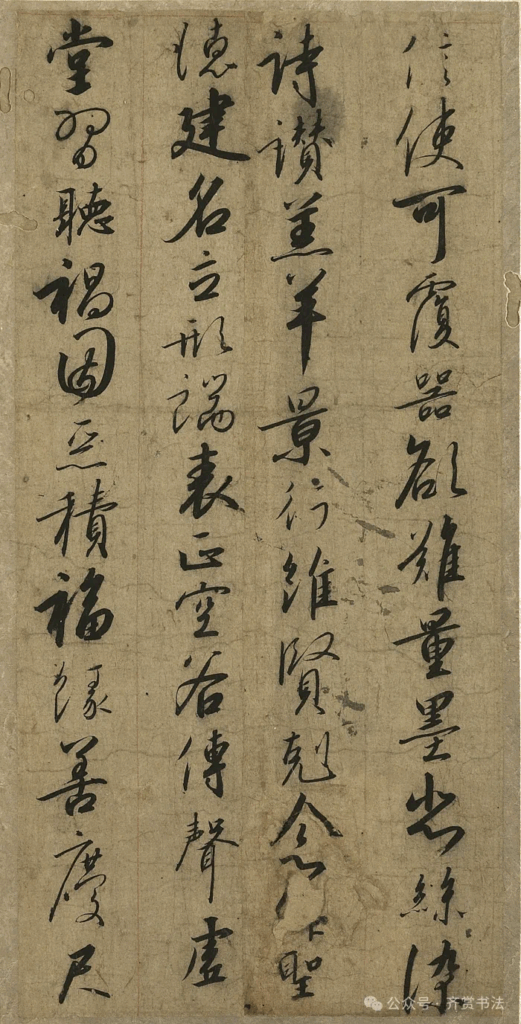

(4)传承与创新

智永的《千字文》不仅是对“二王”书风的忠实传承,还在此基础上进行了创新。他将楷书与行书相结合,开创了“行楷”这一新的书体形式,为后世书法家提供了借鉴和学习的范本。

3. 艺术价值

智永的《千字文》墨迹本具有极高的艺术价值,具体表现在以下几个方面:

(1)书法典范

作为“二王”书风的重要传承者,智永的《千字文》墨迹本被视为学习书法的典范之作。它不仅展示了楷书的规范性,还体现了行书的灵活性,为后人提供了学习书法的宝贵资源。

(2)文化载体

《千字文》本身是一部蕴含丰富文化内涵的经典文本,而智永的书法则赋予了它更深刻的艺术表现力。通过这部作品,我们可以感受到古代文人对传统文化的尊重与热爱。

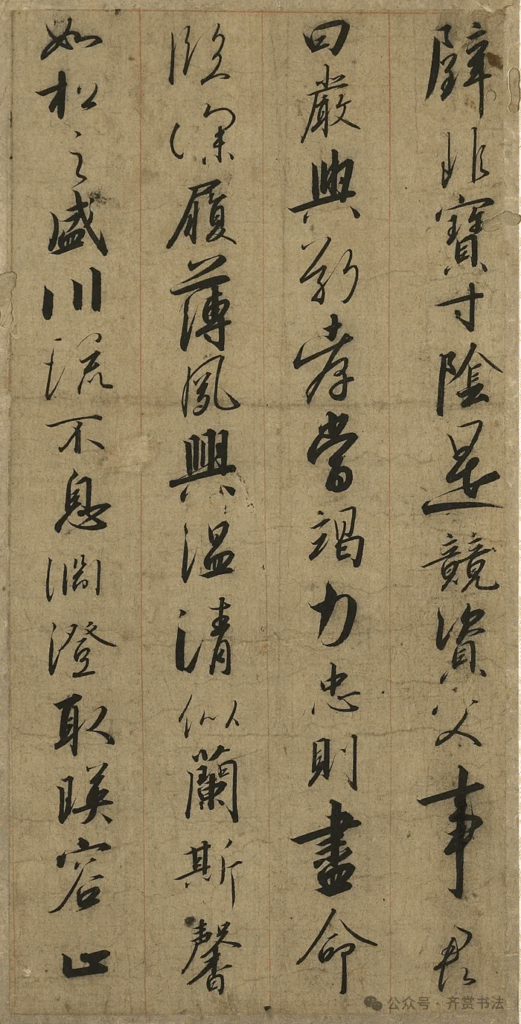

(3)历史意义

智永的《千字文》墨迹本是研究隋代书法艺术的重要资料,也是连接南北朝与唐代书法发展的重要桥梁。它见证了中国书法从晋唐过渡的历史进程。

4. 影响与地位

智永的《千字文》墨迹本对后世产生了深远的影响:

- 书法教育:作为一部经典范本,《千字文》被广泛用于书法教学,许多书法家都从中受益。例如,唐代的虞世南、褚遂良等人就深受智永书风的影响。

- 艺术启发:智永的“楷中有行”风格启发了后世书法家对书体融合的探索,推动了书法艺术的发展。

- 文化传承:通过书写《千字文》,智永不仅弘扬了书法艺术,还传播了儒家文化和佛教思想,为中华文化的传承做出了贡献。

5. 总结

智永的《千字文》墨迹本是中国书法史上的一座丰碑。它不仅展现了智永高超的书法技艺,也体现了他对“二王”书风的忠实传承与创新精神。作为一部兼具艺术价值和文化意义的经典作品,智永的《千字文》墨迹本在书法史上占有重要地位,对后世书法的发展产生了深远的影响。无论是从艺术角度还是文化角度来看,这部作品都值得我们深入研究和珍视。